La política minera del MAS, entre la retórica de la soberanía y la cruda realidad de la dependencia, hipoteca el futuro del país.

El sol de la bonanza minera que se extendió por casi dos décadas, un fenómeno de precios internacionales sin precedentes, coincidió plenamente con la llegada al poder del Movimiento al Socialismo (MAS) en Bolivia. El discurso oficial, firme y resonante, hablaba de nacionalización, industrialización y un respeto inquebrantable por el medio ambiente y los derechos indígenas. Se prometía un giro histórico, un quiebre con el modelo primario exportador para dar paso a una era de valor agregado y control estatal sobre los recursos.

Sin embargo, a lo largo de 20 años, la historia nos ha mostrado un desenlace muy distinto, así lo señala el avance de la investigación ¿Qué deja el MAS en el sector minero?: Balance de 20 años de política minera, elaborado por Alfredo Zaconeta, es una exploración que obliga a confrontar una pregunta crucial: ¿Qué deja realmente el MAS en el sector minero? La respuesta, analizada con la frialdad de los datos y la perspectiva del tiempo, revela una brecha monumental entre lo prometido y lo logrado.

Nos encontramos ante una narrativa de promesas incumplidas, de una política improvisada y de una reconfiguración del poder que, lejos de fortalecer al Estado, consolidó la hegemonía de un actor inesperado: el cooperativismo minero. El resultado final es un sector que, a pesar de los ingresos extraordinarios, sigue siendo vulnerable, con un futuro incierto y la amenaza de una crisis a mediano plazo.

Un sector en ruinas que esperaba un nuevo rumbo

Para entender el «salto cuantitativo» que la minería boliviana experimentó bajo la gestión del MAS, es vital recordar de dónde venía. El año 2006 encontró al sector en un estado de profunda crisis. La Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL), otro pilar de la economía, se hallaba en un proceso de desmantelamiento, habiendo transferido sus operaciones al sector privado y, en gran medida, al subsector cooperativo. La caída del estaño había generado un panorama de desempleo, pobreza y precariedad laboral.

El capital humano calificado era escaso, la investigación aplicada era mínima y la industria carecía de inversión y modernización. Las fundiciones estaban inactivas, a excepción de Vinto, lo que obligaba al país a exportar concentrados sin valor agregado, perdiendo así ingresos potenciales.

En medio de esta desolación, el nuevo gobierno del MAS se vio ante la oportunidad de refundar la minería. La Ley 3720, que abrogó la ley de la relocalización (DS 21060), y la promulgación de nuevas normativas, parecían ser los cimientos de una nueva era. Se prometía la nacionalización de las minas, el rescate de la COMIBOL y la industrialización de los recursos naturales. No obstante, lo que vino a continuación fue un largo y doloroso proceso en el que las promesas no llegaron a materializarse.

El Ascenso de los cooperativistas y el riesgo a largo plazo

Si hay una conclusión central que emerge de este balance, es que el verdadero beneficiario de la política minera del MAS no fue el Estado ni el sector privado, sino el subsector cooperativo. El documento es contundente al respecto: el peso político de este actor se hizo evidente desde el inicio, con la designación de un minero cooperativista (2005), Walter Villarroel, como primer Ministro de Minería y Metalurgia.

Esta alianza se tradujo en un reconocimiento constitucional de las cooperativas como actor productivo, un logro que les permitió consolidar una hegemonía en el sector. La expansión del modelo cooperativista fue sostenida y vertiginosa, convirtiéndolos en el principal generador de empleo y un actor con presencia en los nueve departamentos del país.

El documento exhibe el crecimiento del empleo en el sector, donde el subsector cooperativo es, por lejos, el más dominante, con un incremento de 50.150 trabajadores en 2005 a 130.575 en 2022.

Este crecimiento, sin embargo, se basó en una serie de concesiones políticas y una normativa legal asimétrica que favoreció a las cooperativas. A diferencia de las empresas privadas, la mayoría de las cooperativas operan sin licencia ambiental y han incurrido en avasallamientos de minas estatales y privadas, a menudo con la aquiescencia del gobierno. Además, recibieron beneficios como el IVA 0, el no pago del IUE, y exención de la Alícuota Adicional (AA); también la creación de fondos de financiamiento, la condonación de deudas por parte de la COMIBOL y la donación de equipos y plantas de procesamiento, todos pagados con recursos del Estado.

El documento muestra, con datos duros, cómo la producción de oro por parte de los cooperativistas se disparó a partir de 2013, superando con creces la producción de los operadores privados.

Esta dependencia de los cooperativistas, sin una regulación adecuada, representa un riesgo a mediano plazo. La explotación de oro, por ejemplo, carece de controles ambientales efectivos y la evasión de impuestos es una preocupación constante. Si bien a corto plazo el sector cooperativo genera un importante flujo de divisas, su modelo productivo, basado en la extracción informal y en un marco legal laxo, no es sostenible y podría llevar a una mayor crisis ambiental y social en el futuro.

La Minería Privada: Un actor clave relegado al destierro

En el marco de esta política, es fundamental destacar el rol que ha desempeñado la minería privada, representada por la Asociación Nacional de Mineros Medianos (ANMM) que la conforman las empresas más grandes del país de capital extranjero como Minera San Cristóbal, Sinchi Wayra, Manquiri, Panamerican Silver, y otras.

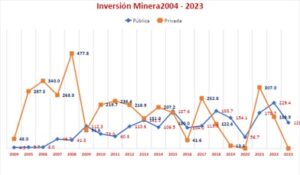

A pesar de un entorno hostil y la falta de garantías jurídicas, este subsector ha sido, a menudo, el pilar que ha sostenido la producción y la inversión en momentos cruciales.

El documento de investigación resalta que, a diferencia de las cooperativas, las empresas privadas enfrentaron un entorno regulatorio más estricto y la amenaza constante de los avasallamientos, que se tradujeron en conflictos violentos. A pesar de estas dificultades, proyectos como Minera San Cristóbal, una de las operaciones de plata, plomo y zinc más grandes del mundo, o el Grupo Minero Sinchi Wayra, han demostrado la viabilidad de la inversión a gran escala en Bolivia, cumpliendo estándares internacionales de sostenibilidad bajo principios de minería responsable como el ICMM (International Council on Mining and Metals) o los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Estas operaciones han generado ingresos significativos para el país y han empleado a un número considerable de trabajadores bajo condiciones formales.

En las últimas dos décadas, la Gran Minería ha sido un pilar fundamental en la economía nacional, destacándose por su significativa contribución a la recaudación fiscal. Este actor en algunas gestiones ha superado los 120 millones de dólares en regalías mineras y los 400 millones de dólares en impuestos, incluyendo el IVA, IT, IUE y la Alícuota Adicional del IUE, consolidándose como el actor más importante en este ámbito.

Sin embargo, el informe concluye que, lejos de ser incentivado, el sector minero privado ha sido relegado a un segundo plano. La política estatal, al priorizar a las cooperativas, ha dejado de lado a los inversionistas que podrían haber inyectado capital, tecnología y conocimientos para modernizar la industria. El resultado es que, si bien la minería privada ha continuado operando y contribuyendo a la economía, su crecimiento se ha visto reprimido por la inseguridad jurídica y la falta de un marco normativo claro y estable.

La sostenibilidad del sector minero se ve amenazada por la inercia en la aprobación de nuevos Contratos Mineros por parte de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) y la falta de licencias para exploración. Esta situación es crítica, ya que los yacimientos existentes se están agotando sin descubrirse otros nuevos. De persistir esta actitud en la nueva legislatura de la ALP, la producción minera corre el riesgo de sufrir una crisis a mediano y largo plazo, similar a la que atraviesa el sector de hidrocarburos, lo que podría agudizar la actual crisis económica del país.

La promesa de la Industrialización, un espejismo costoso

La industrialización era la piedra angular de la política minera del MAS. No obstante, este ambicioso plan se estrelló contra una realidad tozuda. El documento expone una serie de fracasos estrepitosos que ilustran cómo la falta de una política de Estado coherente y de una visión a largo plazo reprimió las posibilidades de desarrollo.

- Mutún: A pesar de la adjudicación a la empresa Jindal Steel and Power en 2007 para la explotación del mayor yacimiento de hierro, el proyecto nunca se concretó y ha generado dudas sobre su viabilidad económica y la provisión de gas para su funcionamiento.

- Karachipampa: La fundición de plomo y plata, un proyecto emblemático de la COMIBOL, nunca funcionó regularmente. El documento señala que la gestión de proyectos de la empresa estatal es deficiente y su crecimiento depende de excedentes y aportes estatales que se destinan al pago de bonos en lugar de la reinversión productiva o la prospección.

- Litio: El plan para industrializar el litio, que incluyó un endeudamiento de 885 millones de dólares, ha sido un fracaso reconocido por el propio gobierno en 2020. La posterior firma de contratos con empresas chinas y rusas ha sido cuestionada por vulnerar derechos humanos y ambientales, al omitir la consulta previa e informada a las comunidades.

- Plantas de zinc: Iniciado en 2010 bajo la presidencia de Evo Morales, este proyecto buscaba transformar la exportación de concentrados de mineral de bajo valor, produciendo zinc metálico con una pureza del 99.995% y recuperando subproductos como el cadmio y el indio. Sin embargo, tres licitaciones públicas realizadas entre 2010 y 2011 no lograron concretar la iniciativa. Durante la gestión de Luis Arce, el proyecto fue reorientado, aunque sus avances han sido limitados y ha enfrentado diversos contratiempos. Para impulsarlo, se firmó un contrato de préstamo de 350 millones de dólares con el EXIMBANK, cuya aprobación por la ALP aún está pendiente. Este anuncio permitió la firma de contratos con empresas chinas para la construcción y supervisión de una planta refinadora de zinc en Oruro.

Estos proyectos, presentados como la vanguardia de una minería soberana, se han convertido en ejemplos de una gestión estatal deficiente y de fallas de diseño.

La renta minera, en lugar de ser reinvertida en prospección y exploración de nuevos yacimientos, se ha utilizado para pagar bonos y financiar gasto corriente, perpetuando así la dependencia de la actividad extractiva sin una visión de futuro.

Analizando las cifras de producción de las estatales mineras, se puede concluir que las ganancias logradas por estas empresas no sirvieron para mejorar los niveles de producción, o explorar y aprovechar las zonas declaradas como Reservas Fiscales, lo que deriva que en la gestión 2024 su participación en el valor de producción nacional minero apenas llegue al 9,2%

Un marco legal hostil que ahuyenta a los inversionistas

La minería, por su naturaleza, es una industria que requiere de grandes inversiones de capital, tecnología y talento humano. La política del MAS, lejos de atraer estas inversiones, ha generado un clima de incertidumbre y hostilidad. El documento cita los informes del prestigioso Instituto Fraser de Canadá, que anualmente evalúa el atractivo de los países para la inversión minera.

Los resultados para Bolivia son desalentadores: en la evaluación de 2023, el país ocupó el puesto 78 de 86 Estados evaluados en el Índice de Atractivo para la Inversión y el puesto 76 de 86 en el Índice de Percepción de Políticas. Esta posición, que ubica a Bolivia junto a países con graves problemas de seguridad jurídica, es un reflejo directo de las políticas implementadas.

La Ley 535 de Minería y Metalurgia, aunque buscó reemplazar el concepto de «concesión» por el de «contrato administrativo minero», presenta múltiples desafíos y vacíos legales que afectan la seguridad jurídica. La falta de coherencia en la normativa, las contradicciones sobre la intransferibilidad de áreas y la ineficacia del «interés público» como principio han ahuyentado la inversión privada, limitando la entrada de capital y tecnología, y afectando la producción.

Este panorama de inestabilidad se ha visto agravado por los avasallamientos, que han generado conflictos violentos y han demostrado una vulneración del Estado de derecho. La falta de reglas claras y la ausencia de garantías para los inversionistas han llevado a un estancamiento en la exploración y desarrollo de nuevos yacimientos, lo que pone en riesgo la producción minera a mediano y largo plazo.

La paradoja de un potencial desperdiciado y un futuro en riesgo

La investigación ¿Qué deja el MAS en el sector minero?: Balance de 20 años de política minera, alerta que a pesar de un vasto potencial minero y de una bonanza internacional sin precedentes que duró casi dos décadas, Bolivia no logró consolidar una política minera integral, coherente y sostenible. La falta de voluntad política para tomar decisiones difíciles y priorizar el interés nacional sobre los intereses sectoriales ha dejado al país en una posición de vulnerabilidad.

En lugar de un Estado fuerte y regulador, se consolidó un modelo en el que la improvisación estatal y los privilegios políticos al sector cooperativo han impedido el desarrollo del sector.

La minería, que se consolidó como el motor principal de la economía, continúa siendo una industria extractiva sin valor agregado, y el poco excedente que genera se destina a bonos en lugar de a la reinversión productiva. Bolivia se ha quedado rezagada en la discusión global sobre la transición energética y la demanda de minerales estratégicos, sin lograr diversificar su matriz productiva ni garantizar un desarrollo sostenible.

El documento es una invitación a la reflexión y presenta desafíos cruciales para la nueva gestión de gobierno. La minería ha recuperado su papel crucial en la economía nacional, impulsada por una robusta demanda global. Esta situación no solo representa una gran oportunidad, sino que también exige un análisis más profundo de sus implicancias y oportunidades.

La nueva gestión de gobierno deberá forjar una política que no solo busque el crecimiento del sector, sino que también promueva la diversificación minera, con un equilibrio virtuoso entre el desarrollo económico, el cuidado del medio ambiente y el respeto por los derechos humanos de las comunidades locales. El futuro de la minería boliviana, y por ende de su economía, dependerá de la respuesta a estos desafíos.